WEBマガジン 連載アーカイブ |

コンテンツ大量消費時代に

A/C Magazine vol.16 / 2006年 8月

猫の皿

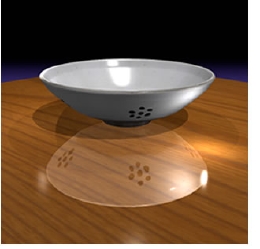

落語の中には骨董品に関する描写のすぐれたものがいくつもあるが、「猫の皿」という古典落語も、実に明快に楽しめて勉強にもなる噺(はなし)だ。昭和の名人・古今亭志ん生の生前の録音が名盤として残っている。話の舞台は江戸時代の街道筋、各地を旅しながら、値の付きそうな掘り出し物を探して歩く果師(はたし)と呼ばれる道具屋が、川のほとりの茶店でひと休みしている。ふと見ると、その茶店の猫が使っているエサ皿が、絵高麗の梅鉢(えごうらいのうめばち)という逸品ではないか。三百両はする大物だ。一計をめぐらした道具屋は、店の親父に猫を三両で売ってくれるように話を持ちかける。猫を高く買っておいて、皿はおまけとして「ただで」もらっていこうという作戦である。 「絵高麗梅鉢」CG による再現果師「猫ってやつは、食いつけないものだと食わねぇっていうからね。この皿ぁ持ってって、これなんか食べさしてやろう。」

「絵高麗梅鉢」CG による再現果師「猫ってやつは、食いつけないものだと食わねぇっていうからね。この皿ぁ持ってって、これなんか食べさしてやろう。」

猫を売ることは承諾した店の親父だが、しかしこの皿だけは、どうしても売りたくないという。

親父「その皿は、そんな皿ですがねえ。実は高麗の梅鉢という、なかなか手に入らない皿なのでございますよ。その皿は勘弁してください。それはだまってても、すぐに三百両くらいの買い手がつくんですよ」

果師「じゃあ、なんだっておめぇ、そんな大事な皿使って、猫なんかにメシを食わせてんだよう」

親父「へへぇ、こうやって猫にご飯を食べさせておきますもんで、ときどき猫が三両で売れますんで」

この落語で笑わせてもらった後、私はしばらくの間、絵高麗の梅鉢なる皿とはいかなるものであ るか、想像をめぐらしていた。デザインを本業としているくせに、焼き物、工芸品などの知識が 貧しいので、ひたすら「えごうらいのうめばち」という語感を頼りに、咲き誇る梅の文様が豪華 に踊る極彩色の皿などの姿を想像していたが、どうもしっくりこない。そうこうするうちに、だ んだん「猫の皿」の本当の姿が知りたくて、たまらなくなってきた。そこで、あくまでネット上 ではあるが、博物館や骨董品店のサイトをたずね歩いて、勉強することに。以下は、そこで集め ることが出来た蘊蓄(うんちく)の一部である。

「絵高麗」と総称される焼き物は、尾形乾山や永楽保全といった京焼の陶工にも強い影響を与え た名品の総称である。高麗という名称からかつては朝鮮産と思われていたが、実際は中国磁州系の焼き物である。絵高麗には白泥・鉄泥で梅鉢を表す例と、鉄絵文様を描く例とがある。絵高麗 という絢爛な名前とは裏腹に、気品のあるモノクローム仕上げなのである。大茶人なら一碗は備 えておく必要有りと言う風潮を生んだため、茶の湯美術館なら概ね所蔵しているという。また「梅 鉢」という名前は「鉢」という器の意味ではなく、梅形の文様のこと。鉄泥で描かれた「七曜文」 が、天神様の家紋である「梅鉢」1と似ているので、洒落て呼称としている。そのことから、関西では、天神祭に合わせた夏の茶会に用いることが多い。

(文中掲載のCG は筆者作成)

名人・茶金の人徳

まさに「何でも鑑定団」の先駆ともいえる、果師の失敗談を伝えるこの「猫の皿」という落語は、 いろいろな意味で含蓄がある。利益至上主義と言われる現代の価値観は、別に現代のみの特殊事 情ではない。江戸時代にもこのように顕在していた。江戸時代どころか、今昔物語などにも、目 先の利益に目がくらんでの失態話はあり「楽に儲けたい」という欲望は、貨幣経済登場以来、人 間行動の基本原動力である。そして、この欲に駆られた「何でも鑑定団」的失敗談は笑い話のネ タになりやすい。あっという間の「価値の逆転」によって、主人公の人生が天国から地獄へまっ さかさま、という展開が爽快かつ笑えるストーリーを生み出す。

「猫の皿」は江戸の落語である。これと好一対をなす落語が上方にもあり、その題名を「はてな の茶碗」または「茶金(ちゃきん)」という。京都衣ノ棚(ころものたな)の茶道具屋・茶屋金 兵衛(ちゃやきんべえ)、通称「茶金さん」をフィーチャーした一攫千金の物語。もうけの駆け 引きに終始する「猫の皿」に対して、こちらはさすがに京都を舞台とする噺だけあって、骨董品 の価値が決まるそのプロセスに、限りなく深い蘊蓄が込められている。

話の発端となる茶碗そのものは、何の変哲もない「ただの普通の清水焼」である。しかしその茶 碗が名人茶金の手に触れられて、関白鷹司卿(かんぱくたかつかさきょう)の歌に詠まれ、つい には鴻池善右衛門(こうのいけぜんえもん)が買い上げるまでに、実に千両という値が付くこと になる。とんとん拍子に茶碗の値が上がるこの話は、一見したところ、典型的なバブル投機ドラ マのようにも思える。しかし、もう一人の主人公である、油屋はこう言う。

「これがその値段になったのは、やっぱり茶金さんの人徳(にんとく)でんがな。」

はじめには、ただただ茶金の威光を借りて、金儲けをしたかっただけの油屋だ。その油屋が終盤 で放つこのセリフには泣かせてくれるものがある。自分が欲得ずくにせしめた茶碗が、ついには 時の帝の手に触れるまでにいたった、その高貴なる縁(えにし)に感動した油屋は、ついにある 条理を知った。茶碗の価値を決めるのは、それを拾い上げて扱う人の、人間的な力なのだ。たか が落語と侮るなかれ。まるで禅の公案や、茶の湯の神髄に迫る切り込みが、ここにある。人間と いう存在価値、人生宇宙の意味とはなにかという真剣な問いかけが、茶室という静寂の小空間に 響き渡るのが、茶の湯である。茶碗の値段というものは、目には見えない世界の価値探求過程に おける、ひとつのプロセスに過ぎない。

失われつつある日本的美意識

名人「茶金さん」が持っていた価値観とは、われわれ日本人が長年にわたって育んできた、日本 文化と日本的美意識の基本ベースとなってきたものだ。美術品や骨董品の価値を、ただその歴史 的由来や数的希少性から算出するのではなく、人間存在を通してその意味を見抜くことを重視す る。人生の中の一瞬のひらめきや、ひとときの出会いの感動の中に、悟りと人生の覚醒を見いだ すこと。茶の湯の継承者、本阿弥光悦が若かりし頃、家を売り飛ばし借金をしてでも、ひとつの 茶入れを手に入れた話が、美談として残っている。この逸話が語り継がれているのは、この話を 日本人が「美しい話」と感じるからこそである。しかし、私自身を振り返っても、このように命 がけで、ものの価値観や美意識を持ち続けることなど、あまりにも難しい。

さらに、この日本的美意識の存在を脅かすものこそ、我々が享受している豊かな物質文明である。 大量生産のプロセスから生み出される、工業製品に囲まれて、私たちの生活は革命的に豊かにな った。生活で使う茶碗などの、ものの価値について、ゆっくりと考える時間もなければ、必要も ない。そもそも手作りの工芸品など、日用品として身の回りには存在しない。焼き物や骨董品の その価値について考える時は、ただ単に「儲け」を考える時である。「なんでも鑑定団」は、私 たちの日常生活とは関係ない「金銭取引」として現出するのみである。

工場から生み出された物資は、鉄道や道路を走る無数の燃料機関によって、世界中に広まってい った。そして、現代の物質文明の価値は、商品取引で決定されていく。グローバルな市場でのト レーディングが生み出す富を、全人類が全速力で追い求めている。バーチャルな通貨市場の駆け 引きが、一国の経済を揺るがし、世界的な原油価格をも迷走させる。「大量生産」と「市場経済」 は、すでに現代社会を支配し、我々の人生価値までも変質させてきた。そして世界中が、まるで 大量生産と大量取引の神を崇拝するかのように、文明の拡散と価値観の希釈を続けていく。かつ て独裁者スターリンは「量とはそれ自体が質である」と豪語していた。

ウェブ2.0 というコンテンツ大量生産時代に

一方で、ネット社会で起こりつつある「ウェブ2.0」という現象についても考えてみたい。「ウ ェブ2.0」という美しい世界の到来は、ある意味では、ネット自由社会の実現というバラ色の夢である。出版や放送というメディアが、これまで一部の人間や組織に握られていたのに対して 「ウェブ2.0」の時代では、誰もが表現者となり、情報の発信者となり、またその享受者となる ことができる。つまりメディア世界における、徹底的な民主革命の成就である。

例えばあなたが、デビューをもくろむミュージシャンだとする。今やあなたは、自分を売り込む ために、プロダクションやレコード会社に、ぺこぺこ挨拶して回る必要などない。自分でネット・ レーベルを立ち上げて、全世界の素晴らしいリスナーを自分で獲得すればいい。こうした「手っ取り早さ」は、若いアーティストにとっては、なんと素晴らしい福音であろうか。問題は自分が売れる素材であるかどうかだけだ。文筆業をやるにしろ、パーソナル放送局を立ち上げるにしろ、 メディアアーティストになるにしろ、誰の助けもいらない。自分の才能を信じてチャレンジあるのみだ。

売り手だけではない。受け手側が享受するメリットも大きい。「ロングテール」2という現象が あるように、ネット検索の潜在力によって、これまで見落とされ、忘れ去られたようなコンテン ツが再発掘されるということは素晴らしい。実際のところ、私のこの原稿だって、こうしてネッ トサイトに紹介していただいていることで、人様に読んでいただいている。古書店街で足を棒に して歩かなければ入手できなかったような、絶版の良書を注文できるネットの力は、情報社会の 新しい宝だ。メールやIP 電話によって取引の通信コストはゼロとなり、世界中の商品を選んで 注文することができる。BBC のマーク・トンプソン会長の最近のお気に入りのセリフは 「Audience have a Choice(視聴者には選択権がある)」である。そう、我々情報の享受者は、 圧倒的な選択権を獲得したのである。いつでも、なんでも手に入るという強大な選択権。

境内に梅が咲き匂う北野天満宮

しかし、うまい話には必ず穴がある。 「ウェブ2.0」といういい話には、ど こか「ほんまかいな」と首をかしげた くなるようなほころびも見え隠れする。 物質的な大量生産時代に、われわれは 「モノの豊かさ」と引き替えに日本文 化の奥底にあった、人間的な価値や精 神世界の深さを失ってきた。世界のブ ランド品をネットで購入し、山のよう な健康食品を食べても、私たちは、本 当の幸福をつかみ取ることが出来ない まま放浪しているのではないか。

しかし、うまい話には必ず穴がある。 「ウェブ2.0」といういい話には、ど こか「ほんまかいな」と首をかしげた くなるようなほころびも見え隠れする。 物質的な大量生産時代に、われわれは 「モノの豊かさ」と引き替えに日本文 化の奥底にあった、人間的な価値や精 神世界の深さを失ってきた。世界のブ ランド品をネットで購入し、山のよう な健康食品を食べても、私たちは、本 当の幸福をつかみ取ることが出来ない まま放浪しているのではないか。

現在進行中の「ウェブ2.0」という時代に、われわれが手に入れる幸福とは何なのだろうか。 そ して、それと引き替えにわれわれは、さらに何かを失っていくのではないか。巨大なネット社会 の中に、否応なく取り込まれていく人間。メディア界における、コンテンツ制作者、表現者、ア ーティストもすべて、このくびきを逃れることはできないのである。あとは、世界中に何万と君 臨する、現代の神「ブログ」がすべてに審判を下すのであろうか。無数の無名の大衆という民主 的ミューズが、ネット社会の価値を決定していくという現代の神話は、あまり有り難くない。

情報コンテンツの「大量生産」そして「大量流通」の時代に、「茶金さん」の称号を得るような 目利きであることは可能だろうか。いや、今こそ時代は「茶金さん」を必要としているのではな いだろうか。洪水のように溢れる、大量の流動生産物を前にしても、毅然としてものごとの善し 悪しを、きっぱりと教えてくれる「茶金さん」を今こそ必要としているのではないか。人生の本 当の価値を見いだし、我々に人間的なひらめきを取り戻してくれる「茶金さん」を。

<脚注>

文中掲載の写真に見られるように(ぼけているので見にくいかもしれないが)北野天満宮をはじめ、天 神様の境内には、いわゆる「梅鉢」という、梅の形をした家紋が見られる。(小さい丸のまわりに、五個の 大きめの丸が配置された梅の花びら形)しかし、実は菅原道真公と「梅鉢」とは、もともと何のゆかりも ない。菅原家の家紋が「梅鉢」であったという事実はないのである。それでは、何故「梅鉢」が天神様の 家紋のように使用されるようになったか。それは加賀の前田家が行った政策のためだ。前田家の家紋こそ が「梅鉢」である。前田利家は、自分自身も菅原道真公に心酔していたのだが、地元民に人気の高い菅原 道真公の威光を領民政策に利用しようとした。前田家は菅原家の末裔であると名乗ったのである。そして、 ついに時代を逆転して、天神様の家紋までが「梅鉢」となってしまった。しかし「東風ふかば..」の歌に あるように、道真公が生前、梅をこよなく愛したことは有名であり、菅原家=梅鉢の家紋という連想が働 いたのも、自然の流れであった。

一般的に、ある特定の分野における売り上げは、上位の20%が全体の80%を占めるという「ニハチの 法則」に従っているとされている。今までのオフライン小売店では、在庫の制限などで、この上位20%に 当たる商品を多く揃えなければならず、その他(80%)は軽視されることが多かった。インターネットのオ ンライン小売店は在庫や物流にかかるコストが従来の小売店と比べて遥かに少ないので、今まで見過ごさ れてきたこの80%をビジネス上に組み込むことが可能になり、そこからの売り上げを集積することにより、 新たなビジネスモデルを生み出した。売れ筋ではなかった下位80%の商品が、総体としては、大きな売り 上げにつながるという、流通の逆転現象

10:Elephant's Talk

A/C Magazine vol.36 / 2010年 8月

9:Ant's Life

A/C Magazine vol.34 / 2009年 1月

8:Bird's View

A/C Magazine vol.31 / 2008年 3月

7:「京都五山・禅の文化展」に思う

A/C Magazine vol.28 / 2007年 9月

6:フンデルトヴァッサーの建築に思う

A/C Magazine vol.24 / 2007年 4月

5:消費されていく「現在」という時間

A/C Magazine vol.20 / 2006年 12月

4:コンテンツ大量生産時代に

A/C Magazine vol.16 / 2006年 8月

3:巨大システム社会に埋め込まれた「崩壊」の危機

A/C Magazine vol.11 / 2006年 2月

2:デジタルコピーが破壊する「著作権」という概念

A/C Magazine vol.7 / 2005年 9月

1:テクノロジーとアートが出会う場所

A/C Magazine vol.3 / 2005年 5月

LABO

LABO PROCEEDINGS 対外発表

PROCEEDINGS 対外発表 DESIGN 映像作品

DESIGN 映像作品 LECTURES 講演

LECTURES 講演 WEB マガジン

WEB マガジン BROAD NEXT

BROAD NEXT